【桶作り奮闘記*更新高頻度】

このコラムでは、樽徳商店のルーツである「手作り桶・樽」に関わる情報を発信して参ります。

樽徳商店では、現在、参与のもと、見習い2名が日々奮闘してます。

途絶えつつある、日本古来からある文化を絶やさないよう、必死に向き合う姿をお届けできればと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2026.2.12

板を割り、側板を削って順調にすすんできました。

ところが、仮組みの段階で壁にぶち当たります。

何回も何回も正直で角度を合わせて、円周の長さを合わせても、

内側に隙間ができるのです。

何回も繰り返すうち、ふと思いました。

定規が間違っているのでは?

参与に聞いてみました。

「定規が正しいか確かめる方法はありますか?」

参与の答えは

「ない。でも内側に隙間があるということは、

外側の長さが長いんじゃないか?」

おっしゃる通りでした。4寸の円周の長さにこだわらず、

内側の隙間がなくなるように削って合わせていくと、

今までの苦労はなんやったん?と思うくらい隙間なくピタリと

合いました。

測定してみると、3.8寸でした。

定規に3.8と書き直して、底と蓋を作成します。

予定を変更して3.8寸のミニおひつをつくります。

2026.2.10

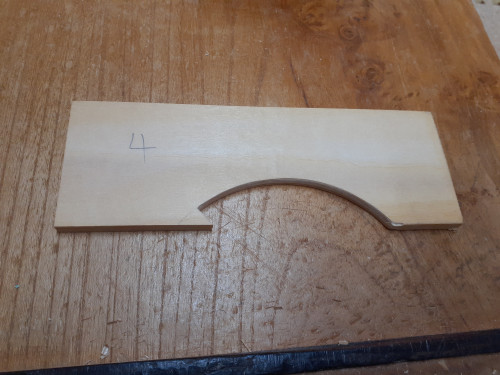

定規の作り方を参与に習って、さっそくつくっていきます。

ほんとうは一枚板が良いらしいのですが、今回は合板しか

なかったので、練習がてら合板でつくっていきます。

厚みは6mm、幅は約15~16cm、奥行きは4cmくらい。

のこぎり、ノミ、小刀で少しずつ慎重に削っていきます。

最後にヤスリをかけて滑らかに仕上げて完成です。

ではできあがった定規で4寸のミニおひつをつくっていきます。

2026.1/26

めちゃくちゃ苦労した猫ベッドが完成して、

次はなにつくろうかな?と考えていました。

今回は自分の困りごとを解決するものをつくることに

しました。

4寸サイズのおひつ兼お弁当です。

略しておひつ弁。

わたしは会社にお弁当を持ってきているのですが、

前日の夜に炊いたごはんを炊飯器で保管して、朝に

お弁当箱に詰めているのですが、どうしてもべたっとして、

すこしパサパサした食感になってしまいます。

これを解決するために、夜のうちにおひつ弁にごはんを

入れておいて、ふたをしておけば美味しいごはんを

食べられるんじゃないかと。

調べたところ、おひつだと冬は3日間、夏でも2日間は

保存できるらしいです。優秀すぎる。

さて、つくろうと杉を割って、準備は整いましたが、

4寸の定規がない!

ということで、参与に定規の作り方を教えてもらいます。

道具もてづくりで一からつくるなんてなかなかできない

経験です。

2026.1.9

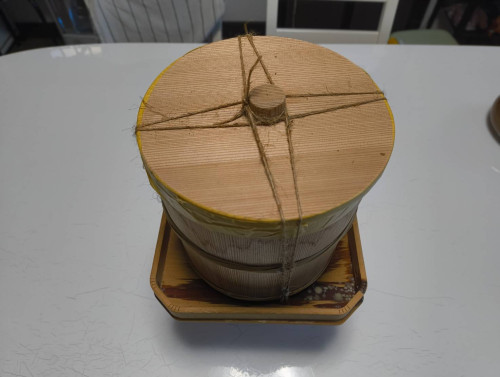

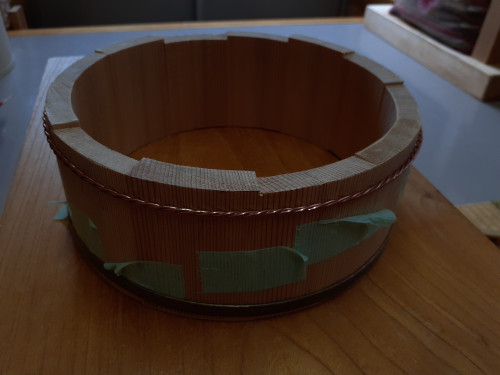

ついに猫ベッド完成!

さてさて、いろいろ苦戦していました猫のベッドですが、

ようやく完成いたしました。

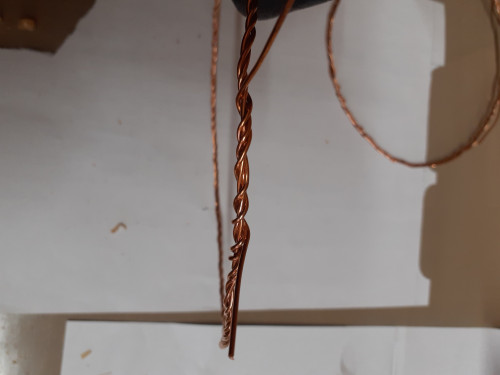

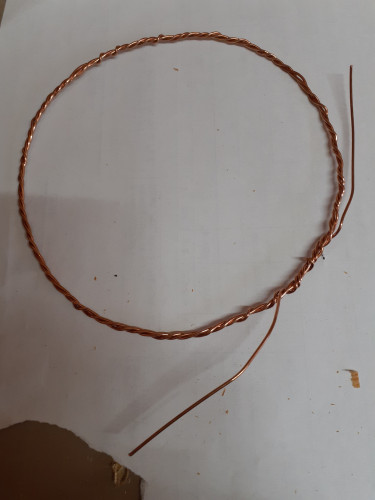

銅のタガをまずは細めの1.2mm、5寸のサイズで練習を繰り返し、

参与の及第点の許可がおりてから、

1.6mmの太さの銅線で10寸サイズを編んでいきます。

いちばん難しかったのは、遊びをどれくらいに設定して編んでいくか

というところ。

5寸サイズだと4分でちょうどよかったのですが、

では10寸ならば、9分かと思いきや、そうでもないらしい。

網目の大きさなどで微妙に変わっていくとのこと。

タガ1本目と2本目の編む向きと目の幅もそろえないと美しくない。

何本も失敗し、なんとか2本目のタガも入りました。

はじめて銅線のタガをいれましたが、感じたのは竹のタガよりも

伸びが小さいということ。

竹はちょっと円が小さすぎたかな?と思っても入っていけば少しずつ

伸びていく感覚があるのですが、銅は思ったよりも入っていかず、

止まるのが早い。

竹の感覚で最初の直径をイメージして編むと銅線だと小さすぎたと

いう失敗がありました。

次回からはそれを頭に入れて編むように心掛けたいと思います。

湿気がこもるのを防ぐために足部分に空気の通り道をつくり、

クッションを入れてできあがりです。

ねこさんたち、喜んでくれるといいな。

2025.12.25

銅線のタガを参与に習って編みはじめました。

編み方の原理としては竹と同じですが、あとがついてしまうと

修正できないため、失敗作が何個もできます。

参与の見本のように網目が一定に編めるようになるまでは

しばらくかかりそうです。

いまの段階では、片方だけじゃなく両方ひっぱりながら編んでいくと、

目がちいさくいいかんじになると学びました。

ただ、始点と終点がすごくむずかしくて、ガタガタになってしまいます。

2025.12.12

10寸サイズの猫ベッドの底板を削りはじめました。

隙間をなくすために、側板をあちらこちら入れ替えているうちに、

正円なはずが、すこし楕円形になってしまいました。

この形状に合わせて底板も作成しないといけないので、

地味に難易度があがります。

猫のベッドならば、楕円のほうが居心地よかろうと、

ポジティブに考えることにします。

底板を削るには専用の鉋があるのですが、削る方向を誤ると

断面がささくれだってしまいます。

特に木目が対して垂直に削る箇所は削れやすいので、

とても難しいです。

いつもこの底板を合わせていく作業にすごく時間がかかってしまいます。

なんとか効率的にできる方法を見つけたいのですが、

これもやはり経験なのでしょうか。

そんなこんなで、やっと底入れができました!

あとは箍を入れて、脚部分を削れば完成です。

しかし、今回は難題がありまして、箍を銅線で編まないと

いけないのです。

いつもは竹で編んでいるのですが、竹は失敗してもやり直しができます。

ところが、銅線は型がついてしまうため、やり直すことができません。

参与いわく、100本編んだらきれいに編めるようになるそうです。

猫ベッドの完成まではまだまだ時間が必要みたいです。

2025.11.28

苦戦していました10寸の猫ベッド。

ようやく隙間がなくなり、底入れまでたどりつきました。

この状態から隙間の具合を見つつ、少しずつ削っていきます。

削り過ぎると修正できずに底板作成からやり直しになるので、

慎重にすすめていきます。

猫のベッドに最適な大きさ、深さについて調べていると、

人用の寝具や家具をつくっているメーカーがペット用のベッドを

販売しているのを見つけました。

ソファーで有名なカリモク家具や寝具のトゥルースリーパーや西川など。

何年か前はペット用品のメーカーでしか見かけなかったように思うのですが、

長年培われた技術でペット用の商品をつくっていただけるのはありがたい。

これはペットたちにもより良い睡眠をとってもらいたいという

飼い主さんたちの想いが反映されているのだと思います。

安心して寝ている姿を見ると飼い主冥利につきるというものです。

2025.11.14

桶での味噌づくりについて調べていくうちに、

そもそもなぜ杉なのか?

という疑問が浮かび調べてみました。

割裂性/吸水性等にすぐれる

通気性や防水性が高い

軽量で扱いやすい

成長が速い

香りはお酒の味を倍加させる効果がある

美しい木目と耐久性

漬物桶においては塩分等の調節力が発揮される

日本全国に分布しており手に入りやすい

経年劣化が楽しめる

発酵を促す微生物が住み着きやすい(木桶全般)

などなど、いいところがたくさんあり

杉材が使われる理由がわかりました。

デメリットは

柔らかいため、傷がつきやすい

というところです。

調べるほどに、昔からつくられてきたものって

よく考えられているなと感心します。

その過程で思いつきました。

杉の芳香によるリラックス効果

調湿作用

触れると柔らかく、温もりを感じやすい

上記の杉の利点を生かして猫用のベッドをつくったら

猫たち喜んでくれるんじゃないかと思い、

10寸サイズの桶ベッドをつくりはじめました。

いままでつくったなかでいちばん大きいサイズのためか

なかなかうまくいかず、組んでみると隙間があちらこちらに。

ここ最近はず~っと板を入れ替えたり、角度を調整したり

隙間がなくなるように悪戦苦闘しています。

こだわりポイントは板の厚さを桶よりも厚めにしていること。

断熱性があって、冬暖かく、夏涼しいベッドになれば

猫が喜んで入ってくれそう。

中に敷くクッションを変えれば、一年中使えるし、

布製のベッドだと、抜け毛をとるのがけっこう大変なのですが、

木だと静電気で張り付かないのでお掃除も簡単。

猫さんによって好みはいろいろあるでしょうが、

ハマる子にはうけそう。

いや、うけてほしい。

まずは完成に向けてがんばります。

2025.10.31

てづくりの味噌をいただいたことで、

来年は味噌を仕込むぞ!と俄然やる気になっています。

仕込むのは1月から2月ということで、とりあえず知識を

得るところからはじめようと、味噌の本を読んで勉強中。

熟成段階によって、

白みそ→中みそ→赤みそと変化することもこの間教えてもらって

やっと知ったくらい無知な自分が恥ずかしかったのもあります。

本を読んでびっくりしたのが、白みその熟成期間。

みなさん、どのくらいの期間だと思いますか?

正解は2週間。

正確には仕込む時期によって1週間から1か月ほどらしいのですが、

おおよそ2週間でできるそうです。

わたしは漠然と中味噌で半年くらいなら、2か月くらいだろうと

思っていました。

京都に住んでいながら、なんにも知らなかった。

白みその特徴

・米麹の比率が高い

・甘い

・塩の比率が低いため、日持ちしない

熟成期間が短いなら、手軽につくれそう!

と素人考えで思ったのですが、塩分濃度が低いため、

難易度が高そう。

初回は中みそに挑戦しようと思います。

2025.10.24

底入れで割れてしまったので、今回は慎重に。

削って、はめて、つまりそうなところは鉛筆で

印をつけます。

何回もこの作業を繰り返し、無事に底入れ

できました。

きつそうやけど、なんとかいけそうやなって

ときはだいたいダメですね。

そういうときは割れてしまうことが多いです。

箍をはめてなんとか完成。

今回は全体に波型にするのではなく、

配膳されたときに中のものが映えるように

一箇所にしてみました。

2025.10.16

10月の3連休に前職でお世話になった方の

お家へ遊びに行ってきました。

蔵のある立派なおうちでして、

よければぬか漬けとかつけてください。

とはじめて自分ひとりで作った桶を去年の暮れにお渡ししました。

(それまでは参与にむずかしいところは手伝ってもらってました。

というよりもやってもらっていました。)

いろいろ考えてんけど、味噌を仕込もうと思うねん。

と教えてもらったのが、今年の春先くらい。

つい先日完成したよーと連絡をもらいました。

今回は中味噌にした.と。

中味噌という単語を聞いたことがなくて、

中味噌とは?と聞いてみると、

熟成段階によって、白味噌→中味噌→赤味噌と変化するようで、

白みそ、赤みそって

そういう意味なんや!とはじめて知りました。

知らないことばかりで恥ずかしいですが、普段何気なく

使っている言葉の意味がわかると知識が身になるかんじで

嬉しくなります。

ちなみに、桶をつくりだしてから、タガがはずれるの

意味が腑に落ちました。

晩御飯をごちそうになり、お味噌汁もいただきました。

てづくりのお味噌は優しいお味ですごく美味しかったです。

わたしも来年はてづくりの味噌を仕込みたいと

思っています。

2025.10.10

おにぎり型が暗礁に乗り上げているため、

6寸の波型桶をつくっています。

順調にすすんでいたのですが、底入れで割ってしまいました。

入るか入らないかギリギリのところを攻めるのですが、

攻めすぎたようで、枠が割れてしまいました。

参与は音で判断するんや。と言いますが、

わたしにはまだ聞き分ける経験が足りないのだと

思います。

いまのところ、85%で割っています。

2025.10.02

今週は箍の元をつくりました。

いつもは参与が用意してくれていたのですが、

私が何回も失敗するために残りが少なくなってしまいました。

いつも忙しい参与をつかまえて教えてもらいます。

竹の一本のものをまずは4等分に割ります。

それをさらに鉈で半分に割っていくのですが、まっすぐにちょうど

半分に割っていくのが非常にむずかしい。

「右に寄ったなと思ったら、鉈の振りで調整するんや。」

と、参与がしているのを見ていると簡単そうですが、

実際に自分で試してみると裂け目が左右に寄ってしまったときに

そのまま戻せずに幅が均一にならなくて失敗。

上手くいくときもあるのですが、偶然できた可能性のほうが

高そうです。

幅がちょうどよくなったら、次は内側の身の部分を削って

いきます。

わたしにとってはこの作業のほうが難しく、だんだんと斜めになり、

途中で切れてしまうこと数知れず。

今まで参与が用意してくれていた箍を薄皮を削って小刀で幅を

調整するのでも時間がかかっていたのですが、

1本の竹から、このタガの元をつくる作業のほうが何倍も

大変でした。

普段使わない筋肉を使うのか、手がものすごく疲れました。

2025.09.18

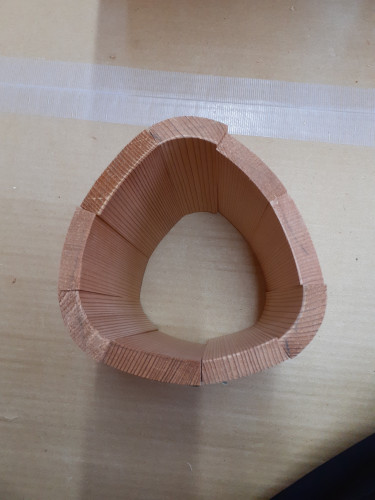

前回、おにぎり型に苦戦しているとお伝えしましたが、

現在も壁にぶち当たっています。

というか、路頭に迷っています。

どこをどうすればよいのか、どこがちがっているのかが

わからないため、暗中模索といったところです。

でもこの苦労した経験がいつか身になるはず。

気長にやりたいと思います。

2025.09.09

新しい桶の制作をはじめました。

次はおにぎり型の桶をつくろうと思います。

丸ではない、ほかと違った桶をみてみたいとご意見を

いただきまして、意見交換をした結果、

おにぎり型ならできるのではないか?

と意見がまとまりました。

何事もチャレンジということで、

制作にとりかかっているのですが、苦戦しています。

2025.09.05

この間、完成した波型の桶を見てもらってきました。

自分がつくったものをみてもらうのってドキドキしますね。

私が思っていた以上に気に入っていただき、

お花みたい、王冠にも見えるね。などの感想をもらい、

それぞれひとによって見えるイメージって

違っておもしろいなぁと思いました。

今回の波型の桶も、こんな形の蕎麦猪口があってかわいいねんと

見せていただいた写真から、どういう風にしたら桶に取り入れられるかな?

といろいろ考えた結果できたものなので、ひとりではできなかったな、と。

社長がいつも

「いろんな人と話していろんな意見を聞くのが大事なんですよ」と仰るのですが、

それを実感できました。

先日、参与の師匠にも波型の桶を見ていただいて、

おもしろいな。もっとこうするといいよと

アドバイスをいただきましたので、次回作はさらにいいものに

したいと思います。

松井

2025.08/22

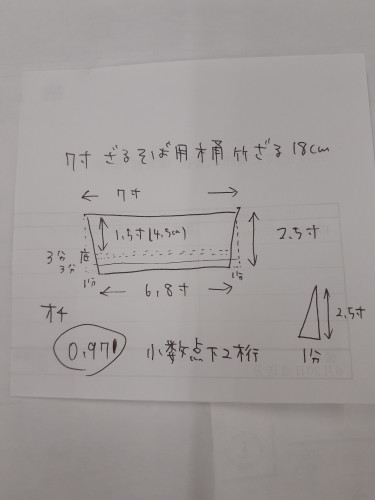

桶が完成したので、記録を残します。

設計の段階での完成サイズは7寸(約21㎝)

底部分は6.8寸(20.4㎝)

外枠の厚さ 3分

底板の厚さ 3分

オチ 0.97

完成した桶の実際のサイズ

直径 20.2㎝

底部分直径 19.8㎝

外枠の厚さ 0.9㎝

底板の厚さ 0.9㎝

高さ 6.3㎝

波型加工

波の数 5

高さ 1.1㎝

波の数は横から見た時に立体感がでるように奇数にしました。

緩やかなカーブにしたかったのと、花びらっぽくもしたかったので

波の数を5にしました。

あとは、数字の5が持つ意味が安定や繁栄、新しいものを

生み出す力があると知って、ご依頼いただいたお客様にぴったりだと

思い、5つの波にしました。

松井

2025.08.19

箍は竹を縦に割いたものを削ってつくります。

小刀で節を取り、ちょうどよいしなり具合になるまで内側を

削っていきます。

表面の青い部分も薄く削いでいきます。

削れたら、桶の直径に合わせて編んでいきます。

これがなかなか難しくて、緩いとちゃんと締まらない。

きついと入っていかない。

特に底に近いほうの箍は、はまるかはまらないかの

ギリギリを攻めていくので、何回も編みなおす羽目になります。

なんとか箍が二本入ったら、無事に完成です。

今回は要望がありまして、写真のような形にしてみました。

気に入っていただけるか、なんか違うといわれてしまうのか

ドキドキですが、感想いただけましたらまたご報告します。

松井

2025.08.08

お湯を入れると割れてしまった桶の原因がわかりました。

参与の師匠によると、底板を鉄の棒で圧縮した際に、

圧縮しすぎて、お湯を入れたときに底板が膨らんで

その膨張に耐えられずに外枠が割れたということでした。

説明してもらうと、確かにいつもより多めに鉄棒で

ゴリゴリしたなぁと思い当たる節があります。

対処法は、圧縮した底板を圧縮前の100の状態に戻してから、

また削って底板をはめるとのことでした。

完全に乾かしてから、底板を削り、底を入れて

箍をはめていきます。

2025.08.05

底を入れるときは毎回ドキドキします。

なぜなら、私は底入れのときに割れたことが何回も

あるからです。

どちらかというと、割れてるほうが多いですね。

この底が入るか、入らないかは音で判断するそうで、

こればっかりは経験による感覚だそうです。

割れずに入れようと削り過ぎると隙間が空いて水漏れするし、

ほんのすこしでも大きいと外枠が割れます。

ちょうどいいってむずかしい。

今回は無事に底がはまったので、お湯を入れます。

順調にできたなぁと思っていると、ポコポコと空気が

桶の下から出てきて、外枠が外れています。

この現象ははじめてで、参与に聞くと

参与もはじめて見たそうで、わからないと。

参与の師匠に聞いてくれることになりました。

松井

2025.08.01

底板ができたら、円形になるように削っていきます。

まず、のこぎりで円周の周りの余分な部分を切ります。

細かく切っても、どうしても角が残るので、この角を

鉋で落としていきます。

丸に近くなったら、鉋で調整していきます。

この時に気を付けなければならないのは、削る向きです。

木目に合わせて削らないと、きれいに削れません。

出来上がっている外枠にはめながら、隙間ができないように

慎重に調整していきます。

溝の上、1㎝くらいまできたら、鉄の棒で底板に圧力をかけて

小さくします。

なぜそんなことをするかというと、この圧力をかけて縮んだ木が、

底にはまったときにお湯を入れて膨らむことで、隙間なく底がはまり、

水が漏れなくなるそうです。

ほんまによくできてますよね。

大きさがちょうどよくなったら、溝部分に底板を斜めに入れ、

木槌で叩きながら入れていきます。

2025.7.29

溝が掘れたら、底板を作成します。

板に鉋をかけ、表面を平らにします。

底板の厚さよりも少し余裕をもって残したい厚さに印を

つけて鉋で削っていきます。

この板を3~4枚つくります。

厚さを揃えられたら、側面を削るのですが、

ここで毎回、正直の沼にはまります。

直線に削るから簡単だと思いますよね?

わたしもそう思っていました。

ところが、2枚を合わせてみるとなかなか合わない。

表が合っても、裏返すと隙間がある。

削っていくうちに節の固い部分が現れて、まっすぐに削れない。

「合うときはな、ピタッと吸い付くようになるんや」

これは底板のつくりかたを教えてもらった時の参与の

言葉です。

なかなかこの域まで達することができないのですが、

合うときはほんとにこの参与の言葉どおり、

ピタッと隙間なく合います。

そのときはめちゃくちゃ嬉しいです。

2025.7.28

正直で調整が終わったら、側面に竹釘をいれる穴をあけていきます。

竹釘も自作します。おおよそ5分から6部の間くらいの長さに竹を切り、

内側の肉を削って、穴に入れる両端を小刀で尖らせた後、

なたで1㎜位に割っていきます。

非常に細かい作業で、慣れるまでなかなかうまくできません。

うまく割れても、勢いがあるとそのちっちゃな竹釘が飛んでいって、

どこにいったかわからなくなるので泣きそうになります。

そんなこんなで、竹釘を入れて貼りあわせたら、タガを入れて

1日置きます。

2025.7.25

外枠が組みあがったので、内側を鉋で削ります。

内側を削り終わったら、厚さを決めて(今回は3分にします)

印をつけ、外側を削ります。

次に、底板を入れるための溝を削っていきます。

底は釘などを使用せずにこの溝にはめるだけなので、

線に合わせて丁寧に掘っていきます。

勢いあまって線からはみだすと底板をはめた時に

傷が残るのでほんとに要注意です。

2025.7.17

当初12枚で円周に余裕があったのですが、

正直の沼にはまった結果、最終13枚になりました。

最初の頃は毎回毎回、足りない!となって、

最終的に3~4枚増やしていたので、すこしは成長している模様。

板を増やさずに済むようになるのはいつになるのでしょうか。

板同士を合わせて、隙間がないか調整していきます。

このときに、正円ならいいのですが、板の横幅がどうしても

同一にはならないので、楕円になったりします。

そのときは、板の順番を変えて正円に近くなるようにまた調整。

順番を変えることによって隙間ができるので、それをまた調整。

調整が終われば、竹釘を入れて組んでいきます。

2025.7.11

設計ができたので、杉の木材を割って、

長さを切りそろえていきます。

今回は浅めの桶なので、2.5寸の高さにします。

外側を7寸の定規に合わせて鉋で削ります。

厚さを3分にするつもりなので、3.5分くらいに

印をつけて内側を削っていきます。

これを12~13枚くらい作っていきます。

作成したこの曲線の板を横につなげて円状に

していくのですが、そのためには側面を正直(しょうじき)と

いう道具で定規の角度に削らないといけません。

この正直という道具がわたしには壁でありまして、

いつも削っては角度がすこしずれ、下の部分が合えば

上の部分が合わずと、延々と同じ作業を繰り返し、

板の幅が狭くなり、円周の長さが足りなくなることが多々あります。

そうなると、上記の作業を繰り返して板をつくり、

正直で角度を合わせて・・といつ終わるのかわからない

無限ループにはまります。

これをわたしは正直の沼にはまると呼んでいます。

松井

2025.7.8

新しい桶の制作に取り掛かります。

今回はざるそばを入れる浅めの桶をつくりたいと思っています。

直径と高さを決め、オチを計算し、実際に杉を切っていきます。

設計大事。

いつも参与に教えてもらっていますが、この数値の求め方が???です。

数学を真面目に勉強しておけばよかった。

この設計図を元に桶を作っていきます。

松井

2025.7.7

今日は七夕ですね。

短冊を飾るのは竹ですが、そもそもどうして竹なのかな?

と思い調べてみました。

竹に飾る理由と意味

- 神様の依り代(よりしろ):竹はまっすぐ天に向かって伸びるため、神様が宿る場所と考えられていた

- 音で神を招く:竹の葉が風にそよぐ音は、神様を呼ぶ「神招き」の音とされていた

- 生命力と魔除け:竹は成長が早く、空洞の茎には神秘的な力が宿ると信じられ、邪気を払う力があるとされた

- 願いを天に届ける:短冊を竹に吊るすことで、願いが天に届くようにという祈りが込められている

桶の箍にも竹が使われていますが、その理由はこちら。

竹が箍に選ばれた理由

- しなやかで強靭:竹は繊維が強く、曲げても折れにくいため、桶の円周にぴったり巻きつけられる

- 軽量で扱いやすい:金属よりも軽く、持ち運びや作業がしやすい

- 湿気に強い:水分を含んでも腐りにくく、桶の使用環境に適している

- 加工性が高い:割って削って編むことができ、職人の手仕事に向いている

- 修理・交換が可能:竹箍は傷んでも編み直しができるため、長く使える

竹の箍ってすごく編むのが難しいです。木でも竹でも自由自在に加工できるように

なればもっと楽しくなるだろうなと思います。

【2025年7月3日】

前回は釜揚げうどん用のうどん桶6寸をつくりました。

底も割れずに入れることができ、今までで一番順調にできたと自負していたのですが、

いざお水を入れて、30紛放置してみると・・

底から漏れていました。

ですので、10分以内に食べ終えなければなりません。

ほんとにむずかしい。まだまだ修行が必要です。

【2025年6月25日】

こんにちは。受注担当の松井と申します。

突然ですが、桶職人になりたくて参与に弟子入りして修行中です。

職人になりたいというよりも、実用的で美しい桶をつくれるようになりたくて

日々がんばっているところです。

ここでは、日々の記録と問題点を探るために制作過程での失敗や気づきを残したいと

思っています。よろしくお願いします。